Неизвестная пушка Каменского завода в Кропоткине

Практически обо всех сохранившихся в истории каменских военных орудиях (их больше 110) некогда рассказал в книге «Каменские пушки в истории Отечества» известный уральский краевед Владимир Шевалев.

Обо всех, да не совсем, возражает наш земляк, преподаватель физики Геннадий Пономарев. По крайней мере, о находке нашего земляка в книге Шевалева точно не упоминается.

Геннадий Александрович также увлеченно занимается темой краеведения. Нынешним летом, будучи в отпуске, Геннадий Пономарев побывал в Краснодарском крае, где гостил в Кропоткине у матери. В один из дней решил заглянуть в тамошний краеведческий музей. Интересно было познакомиться с местной историей и культурой.

Каково же было удивление Пономарева, когда сразу при входе, чуть правее от двери, его взгляд наткнулся на самую настоящую каменскую пушку! Земляк земляка видит издалека...

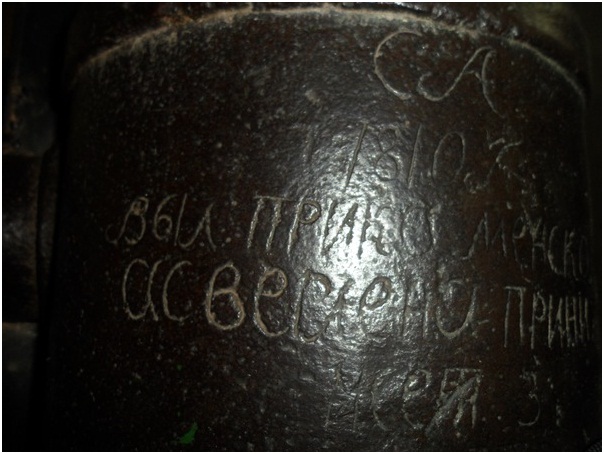

Геннадий Александрович, обследовав ее со всех сторон, убедился, что так оно и есть: своя, родная, каменская, 1810 года выпуска.

О принадлежности к Каменскому чугунолитейному заводу свидетельствовало клеймо на латыни – «КВ», что означает Каменское предприятие.

Пономарев сумел прочитать и запечатлеть на фото надпись: «Выл. (вылита — прим, авт.) при каменскомь а сверлена при нижнеисетском з. (заводе — прим. авт.). На ствол пушки нанесено еще одно клеймо — «СА» (сухопутная артиллерия).

Догадку Геннадия Пономарева подтвердили и музейные работники. Директор музея Наталья Левченко сама провела экскурсию и рассказала нашему земляку немало интересного.

Из рассказа музейщиков Пономарев узнал, что «служила» каменская пушка в крепости станицы Казанской (Казанский редут Кубанской линии).Название станица получила от Казанского редута, а редут — от 64-го Его Императорского Высочества Великого князя Михаила Николаевича полка, который был сформирован в 1700 году, строил данный редут, нес здесь службу и входил в состав Кавказского корпуса. Казанским стал называться в 1709 году за выдающиеся заслуги во время Крымской войны. Награжден Георгиевским знаменем с надписью: «За Севастополь, 1854-1855 гг.» Крепость была рассчитана на один батальон и 27 боевых орудий. Выстроил ее инженер Грызлов на месте бывшей Павловской крепости, возведенной генерал-поручиком Суворовым еще в 1778 году. Строительство крепости завершилось в 1794 году.

Со временем границы России продвинулись ближе к Черному морю, и значение Казанской крепости как форпоста было утеряно…

Дальнейшая судьба каменской пушки не менее любопытна. Оказалось, в начале XX века эта пушка являлась частью… завалинки одной из хат станицы Казанской. Предприимчивые люди, недолго думая, приспособили ее в хозяйственных целях.

Позже, в 1930-е годы, пушку изъяли и привезли в исторический музей Кропоткина. Некоторое время она, обмазанная глиной, лежала во дворе. Потом орудие отмыли и занесли в здание.

По другой версии, наша пушка состояла на вооружении Тифлисского редута, а позже до конца Кавказской войны стояла на одном из барбетов оборонительного вала ст. Тифлисской. Позднее она была установлена в станице Тифлисской на Военном кладбище как памятник около часовни на могиле сотника Гречишкина и его казаков. После прихода Советской власти казацкое кладбище было уничтожено, а пушка передана в музей города Кропоткина.

В запасниках кропоткинского музея хранятся и ядра, предназначенные для этого орудия. А само отверстие на стволе пушки закрыто черным резиновым чехлом. Не для безопасности, конечно, а в целях сохранности экспоната.

Сегодня каменская пушка занимает одно из видных мест кропоткинской экспозиции. Вот только никаких опознавательных знаков, хотя бы той же вывески о том, где отлита пушка, экспонат не имеет, сокрушается Геннадий Пономарев.

Кавказская война. Кубанская оборонительная линия.

Историческая справка

В войне между Россией и Турцией, при Петре 1, русские в 1711 г. дошли до реки Кубань. В царствование Екатерины II, 21 июля 1774г., был заключен Кучук- Кайнарджиннский мирный договор с Турцией и река Кубань стала южной границей России. Кубанские степи в то время были заселены ногайцами — потомками татар Золотой Орды. Ордером графа Румянцева от 29 ноября 1777 г. командующим Кавказским корпусом был определен знаменитый полководец, в ту пору генерал-поручик Суворов.

Александр Васильевич прибыл на Кубань для укрепления новой русской пограничной линии 16 января 1778 года. Изучив топографию пограничной линии от Таманского полуострова до старой Терско-Моздокской линии, Суворов начал строить ряд крепостей по правому берегу Кубани, который в его время был заселен слабо. Казачьи пикеты находились далеко друг от друга, пограничная линия между ними была занята непроходимыми зарослями леса и камыша. Пробыл Суворов на Кубани около 100 дней. За это краткое время под его руководством были расчищены лесные заросли у берегов, построены пять крупных крепостей и редуты. Крепости располагались через каждые 70 верст. Крайняя восточная, Павловская, была сооружена на месте, где сейчас находится ст. Кавказская. Следующая (Александровская) была ниже по течению, на месте ст. Усть-Лабинской. Редуты на степных реках (в том числе и на Бейсуге) составили вторую линию укрепления. Редуты, сооруженные Суворовым в 1778 г., во время пребывания Суворова на Кубани, в числе других укреплений на месте нынешнего города Кропоткина был устроен Романовский пост № 1. Гарнизон этого поста, состоящий из сотни донцов, охранял броды через Кубань до Казанского редута (казачье укрепление на правом берегу Кубани), который и послужил впоследствии основой для возникновения станицы Казанской. Редут этот располагался на западной окраине современной станицы, а в 1803 г. был сооружен по решению Суворова еще один редут, который находился у косогора (спуск к Кубани).

Хотя с Турцией и был заключен мирный договор, но она упорно предпринимала новые попытки для возвращения себе Северного Кавказа, всячески подстрекая горцев и ногайские племена, настраивая их против России. Вот почему царское правительство в 1783 году выселило ногайцев с Кубани за Волгу в Уральские степи и заселило Кубань казаками. Правительство имело от этого большую выгоду, т.к. казаки, неся пограничную службу, высвободили большую часть регулярных войск. Была и другая причина переселения казаков на Кубань. Материальное неравенство, тяжелые условия службы, малоземелье, эксплуатация бедных казаков богатыми накалили атмосферу в казачьей среде. Это могло закончиться крупным восстанием. Чтобы предупредить его, надо было наделить казаков землей, что и было сделано за счет кубанских степей. От Тамани до Усть-Лабинска Кубань была заселена черноморскими казаками, а выше по течению реки до Ставрополья расселились донские казаки. Начало образования станиц от Усть-Лабинской вверх по течению реки относится к 1794-1795 гг. Новая точка на карте России Станица Казанская должна была появиться на карте в 1792 г. Но случилось непредвиденное. Сложившаяся система обороны России, проходившая по территории Кубани, имела одну важную особенность: поздней осенью, когда засыхали травы и горские отряды не могли делать длительные переходы, русская армия уходила с границы на зимние квартиры в Донскую область и Воронежскую губернию, а возвращалась лишь по весне, когда вырастала трава и ожидались новые набеги со стороны неприятеля. 17 января 1792 года командовавший Кавказским корпусом генерал-аншеф И.Ф. Гудович пишет рапорт на имя Императрицы Екатерины II с предложением использовать опыт царя Ивана Грозного, который ещё в XV веке пришел к выводу, что силами регулярной армии трудно упредить набеги мобильных горцев и переселить на верхнюю Кубань до 3000 семей донских казаков, образовать 12 станиц при существовавших укреплениях и возложить на них охрану границ с беспокойными соседями.

В самом начале русско-турецкой войны (1788г.) из бугских казаков старообрядцев и разного рода вольных людей было сформировано Екатеринославское казачье войско, выставившее на войну 10 конных полков по 1000 человек в каждом. В 1796 году это войско было расформировано, а его жители записаны в податное сословие. Однако часть казаков не желала терять свое звание и начала сбор подписей за возвращение их в «первобытное состояние» (казачье). Собрав более 3000 подписей, казаки отправили депутацию в северную столицу Российского государства во главе с Козьмой Рудовым. 16 сентября 1800 года решение Сената было утверждено Павлом 1 и казаки начали готовиться в далекий путь на Кубань. Казаки выбрали доверенных лиц для осмотра мест поселения. Доверенными были есаул Гречишкин Леонтий Иванович и сотник Фарафонов «со многими стариками». В апреле и мае 1802 года они осмотрели указанный для заселения район и места, предназначенные для станиц, которые должны были быть расположены на определенном расстоянии друг от друга (около 20 верст) у основанных ранее Ладожского, Тифлисского, Казанского и Темижбекского редутов. На выбранных местах в апреле началась закладка станичных поселений. В сентябре и октябре 1802 года казаки бывшего Екатеринославского войска в количестве 3277 человек переселились на Кубань и основали четыре станицы: Ладожскую, Тифлисскую, Казанскую, Темижбекскую.

Из казаков было образовано пять казачьих сотен. Четыре сотни располагались каждая в своей станице, а пятая в станицах Казанской и Темижбекской. Так был образован казачий полк Кавказский, центром которого в то время была станица Тифлисская. Оружием и боеприпасами, в том числе пушками отлитыми на Каменском заводе, казаки снабжались из арсенала в городе Георгиевске. Каждая станица была окружена земляным валом, с установленными на нем артиллерийскими орудиями. С внешней стороны вала шел глубокий ров, на дне которого были вбиты заостренные к верху колья. Вал и ров предназначались для защиты территории станиц от нападений ночных отрядов горцев. Для выезда из станицы были построены прочные ворота, которые на ночь загромождались подводами.

По главному, или Ставропольскому шляху, который соединял столицу Черномории — Екатеринодар — со столицей Кавказского наместничества — городом Ставрополем — проезжали А.С. Грибоедов, А.А. Бестужев-Марлинский, М.Ю. Лермонтов, а 23 августа 1820 года (по нов. стилю) через Казанскую в экипаже в сопровождении полусотни казаков с младшим сыном героя Отечественной войны 1812 года генерала Раевского Николаем проехал великий А.С. Пушкин.

Несение пограничной службы на многие годы оставалось главной обязанностью казаков-линейцев. Казачьи постовые команды жили в постоянной тревоге, ибо мелкие партии закубанских соседей буквально не давали покоя ни днем, ни ночью, стремясь проникнуть на правый берег Кубани.

Более полувека жители станиц были непосредственными участниками Кавказской войны, проводимой в угоду царскому правительству, стремящемуся покорить свободолюбивые народы Кавказа. В этой войне не было постоянной линии фронта, была граница, а военные сражения развертывались то на правом, то на левом берегу Кубани или переносились в тыловые районы казачьего края, в аулы горцев. Временами война как бы затихала, затем вновь происходили мелкие стычки, они учащались, за ними следовали более крупные сражения. Война разгоралась с новой силой, затем снова прекращалась.

В 1809 и 1813 годах казаки станиц в составе Кавказского полка принимали участие в крупных сражениях с горцами, военный отряд которых доходил по численности до 5000 человек, сражались на полях русско-турецкой войны 1877-1878 гг., русско-японской 1904-1905 гг., участвовали в июне 1877г. в так называемом «Баязетском сидении».

Так велась Кавказская война, которая разоряла селения горцев и казаков, подрывала их материальное положение, уносила с собой тысячи жизней, но зато отвечала колонизаторским интересам царского правительства.

К военным действиям горцев были причастны и турки. Они посылали на Кавказ своих эмиссаров, которые агитировали горцев объединять свои силы и более решительно действовать против русских, обещая вооруженную помощь. На народы Кавказа Турция смотрела, как на материал, которым можно было воспользоваться в любое время в интересах собственной политики. Положение в среде горцев обострялось и усложнялось еще классовой борьбой, а также борьбой за власть князей и дворянства. Простой же народ не хотел войны и часто искал защиты у русских, а казаки во время походов в горы старались не обижать мирное население. Даже черкесские князья, запутавшиеся в сложных паутинах английских и турецких политсетей, не раз приходили к выводу, что им необходимо идти не против русских, а вместе с ним против посягательств на Кавказ Англии и Турции.

Подвиг сотни Гречишкина

Памятник сотнику Гречишкину и его товарищам казакам-линейцам в станице Тбилисской.

Весной 1828 года началась очередная русско-турецкая война. Черкесские племена, находившиеся под властью Турции, вступили в войну на стороне своего покровителя. Особенно активно в боевых действиях против русских войск участвовалТемиргоевский князь Джембулат Айтеков. 17 января 1826 года Айтеков во главе большого отряда пытался прорваться в глубь территории Кавказского полка, на участке охраняемом казаками станицы Тифлисской, в трёх верстах от станицы в сторону ст.Ладожской. Однако казачьи сотни Тифлисской, под командованием сотника Гречишкина, Казанской, под командованием Бабалыкова, и Ладожской во главе с Чуйковым, успешно отразили нападение. Пятьдесят черкесов погибло во время переправы через Кубань, их тела унесла река. Джембулат поклялся отомстить Тифлисским казакам.

Спустя три года, в августе-сентябре 1829 года, для исполнения клятвы представился удобный случай-уход основной массы русских войск к границам Турции. Братья Джембулат и Шуаф Айтековы собрали под свои знамёна более пятисот джигитов. Они распространили слух о готовящемся нападении на Прочный окоп, Григорополисскую и Темижбекскую станицы. Лазутчики донесли эти сведения до командующего правым флангом Кавказской линии, генерала Антропова, которым были приняты меры обороны указанных направлений. Командир Кавказского полка, подполковник Васмунд решил выслать разведку к песчаному броду.

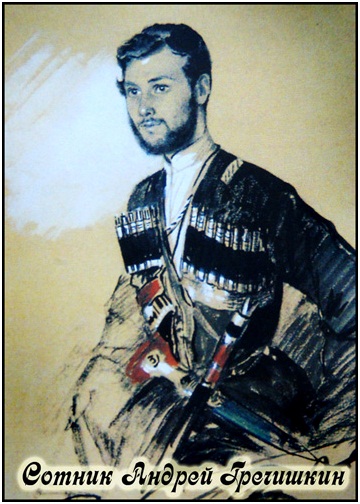

Сводную полусотню из казаков станиц Тифлисской и Казанской возглавил сотник Гречишкин Андрей Леонтьевич. Полусотня выступила рано утром 14 сентября из Казанской. Маршрут движения полусотни проходил по дороге, ведущей из Казанской к хутору Песчаному. Встреча с Джембулатом и его отрядом произошла возле Волчьих ворот. Находившийся в передовом отряде казак Анисий Савельников, попытавшийся спуститься к броду, был встречен черкесской конницей и скакал назад к «полусотне во весь повод, следом на его плечах вся орда» (так было сказано в донесении). Казаки встретили атаку залпом из ружей. Гречишкин успел послать вестового в ст.Казанскую с сообщением о нападении. Однако в станицах войск не было, и на помощь полусотне прийти было некому. Население закрыло въезды в станицу арбами, боронами и т.д. И от мала до велика встало на их защиту. Были посланы вестовые по линии с эстафетой о нападении.

Более часа длилась перестрелка между казаками и черкесами. Понимая, что помощь уже не поспеет, Гречишкин обратился к отряду «Станичники! Команда наша невелика, но надо помнить присягу и драться до последнего. Уж если суждено нам сегодня умереть, то надо погибнуть так, чтобы в приказе о нас упомянули и в родных станицах о нас помнили!» Он велел заколоть лошадей, сложить их в завал кругом.

На предложение сдаться, казаки ответили отказом.

Третья атака, которую возглавил Джембулат, увенчалась успехом. Черкесы взяли завал штурмом, и началась резня. Раненый Гречишкин был изрублен, истерзаны и остальные казаки.

Несмотря на победу, боевой дух черкесов был сломлен: вместо нападения на беззащитные станицы, огромный отряд Айтековых ретировался через брод на Зеленчук и Лабу. Так, ценою своей жизни, казаки предотвратили набег на станицы.

Лишь четырёх казаков, несмотря на то, что у каждого в среднем было по 10-18 ран, не оставила жизнь. Двое из них попали в плен, а двое других были оставлены на поле боя без сознания. Потери отряда Джембулата оказались значительные: в бою погибли 84 и ранены 32 абрека. Ранен был и Джембулат, которого на руках из боя вынес личный уздень Хануш.

Памятный крест на месте последнего боя казаков.

Прибывший из Прочного окопа в ст.Казанскую отряд генерала Антропова перешёл с боем по рекам Белой и Лабе. «При приближении отряда черкесы всюду бросали аулы. Русские войска всё жгли и разоряли. У главного виновника военных действий –Джембулата Айтекова-было разорено 6 аулов и сожжено 10 тысяч копен сена», писал историк Щербина.

Тифлисские казаки погибшие в бою у песчаного брода, похоронены в четырёх могилах. Одна из них — для сотника Гречишкина, две, справа и слева от него, — для урядников Москалёва и Васильева. У ног командиров в общую братскую могилу опустили гробы с телами остальных участников боя. Братская могила казаков в ст.Тбилисской стала местом поклонения воинской славе и казачьей доблести.

В 1861 году стараниями Семёна Афанасьевича Карягина по распоряжению атамана Кубанского казачьего войска графа Сумарокова был сооружён памятник погибшим казакам. На братской могиле была установлена часовня из белого Ставропольского камня, на могиле Гречишкина — большой металлический крест, рядом пушка, ранее использовавшаяся при обороне Тифлисского редута. Старожилы рассказывали директору местного народного музея А.М.Зеленковой, что после строительства часовня была окружена посадкой молодых деревьев и забором, вначале деревянным, а позже — железным. У западной стены часовни находилась каменная плита с надписью о подвиге казаков Гречишкина (текст утрачен), а рядом на каменной тумбе лежал ствол старинной пушки, которая была на вооружении Тифлисского редута, а позже до конца Кавказской войны стояла на одном из барбетов оборонительного вала Тифлисской.

Старая фотография, сделанная в 1899 году известным историком-краеведом войсковым старшиной Е.Д. Фелициным, доносит до нас внешний вид часовни на могиле казаков сотни Гречишкина. Очень простая по форме, два окна, дверь на юг в сторону Ставропольского шляха. По рассказам старожилов, внутри была икона с лампадой, за которой следил специальный человек, нанятый обществом. Подлинник этой фотографии, заверенный подписью станичного атамана Ивана Афанасьевича Карягина, с приложением печати хранится в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике.

Ежегодно церковный притч на Рождество (7 ноября ст.ст.) и 14 сентября (начало похода Гречишкина) служил у часовни панихиду, после которой отставные артиллеристы палили из пушки холостыми зарядами. На эти торжественные мероприятия собиралась вся станица, чтобы помянуть отцов-дедов, положивших жизнь свою на алтарь Отечества. Таким образом, часовня с некрополем стали средством воспитания у казачьей молодежи чувства гордости за своих предков, патриотизма и воинской доблести.

С приходом советской власти Военное кладбище было заброшено, ибо рухнули обычаи и традиции, на основании которых оно поддерживалось. Это позволило пришлому населению разграбить и разрушить могилы «царских слуг». В 1934 году воинствующими безбожниками под руководством председателя Совета станицы, иногороднего Назара Добренко, была разрушена часовня на бывшем Военном кладбище. Убрали и пушку, защищавшую «царских слуг», ствол которой был отвезен в город Кропоткин. Эта пушка-единственное, что осталось от памятника. Сейчас она находится в музее г.Кропоткина, где именуется как пушка времён русско-турецких войн.

Прошло несколько лет, и местные власти станицы Тифлисской снесли Военное кладбище, разбив на его месте парк, ибо другого более подходящего места в станице не нашлось. Это мерзкое дело было сделано быстро: кресты свалили, могильные холмики разровняли, и осталась о казаках и солдатах России только память, которую сильно укоротили в годы Богом проклятых репрессий — расказачиваний. И только железнодорожная станция, получившая свое наименование в 1902 году — Гречишкино — напоминала о том, что некогда жил в станице Тифлисской казачий офицер Андрей Леонтьевич Гречишкин, отдавший свою жизнь с группой казаков за веру православную и величие своего Отечества.

Позднее, уже после Великой Отечественной войны, в станице Казанской также был разрушен храм, под которым находилась братская могила казаков Гречишкина, и уничтожено Военное кладбище, на месте которого было устроено самодельное футбольное поле.

Часовня в станице Тбилисская Тбилисского района Краснодарского края у места захоронения 19 тифлисских казаков, 15 сентября 1829 года погибших в составе сводного отряда из 61 казака под началом сотника Андрея Гречишкина. Построена в 1995 году вместо возведённой на средства наказного атамана ККВ и начальника Кубанской области генерал-лейтенанта графа Ф.Н. Сумарокова-Эльстона в 1863 году и разрушенной богоборцами в 1934 году часовни.

В 1990 году, 27 мая, на месте Военного кладбища была отслужена панихида по погибшим казакам и солдатам в годы Кавказской войны, организован сбор средств на восстановление часовни. Основную сумму на это богоугодное дело выделила администрация района, она же выделила деньги и на отливку двух пушек, установленных у часовни взамен пушки Каменского завода. Часовня построена.

И ныне путники видят на бывшем Военном кладбище часовню из красного кирпича, похожую на часовню, недавно поставленную у места, где некогда стоял в Екатеринодаре войсковой собор во имя Александра Невского.