Неизвестная пушка Каменского завода в Переяславе-Хмельницком

Создателями сайта «Каменск-Уральский. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ» обнаружена еще одна, неизвестная ранее, пушка производства Каменского завода. Она находится на Украине в городе Переяслав-Хмельницкий.

Это чугунное крепостное гладкоствольное орудие, принадлежность которого к Каменскому заводу подтверждается отлитым на нем клеймом «SIBIR KB 17Z4», читаемым как «Сибирь Каменск бетриб 1724», что в переводе с немецкого означает «Сибирское Каменское предприятие 1724 год». Такие клейма методом отливки наносились на каменские пушки в 1723-1725 годах в бытность Управителем Каменского завода Прокопия Марковича Столова. Само же клеймо «принадлежит перу» Главного командира уральских горных заводов и основателя Екатеринбурга Вильгельма де Геннина, который возобновил в 1723 году, остановленное ранее, производство артиллерийских орудий на Каменском заводе.

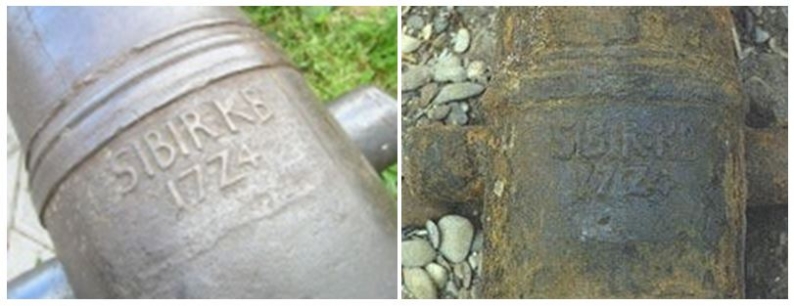

Клеймо «SIBIR KB 1724» на пушке в Переяславе-Хмельницком

Сравнение двух клейм: слева – клеймо на пушке в Переяславе-Хмельницком, справа – клеймо на 2-х фунтовом фальконете с корабля Св. Петр Второй Камчатской экспедиции.(фото сделано на Командорских островах во время обнаружения пушки).

Аналогичное клеймо мы можем видеть и на пушках отлитых на Каменском заводе для Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга.

До последнего времени две старинные пушки, одна из которых производства Каменского завода, находились у входа в Епископский двор. Сейчас, в связи с ремонтными работами, они перенесены на внутреннюю территорию.

Сколько-нибудь достоверных данных о происхождении каменской пушки нет, поэтому остается только предполагать, что ранее она находилась на вооружении Переяславской крепости.

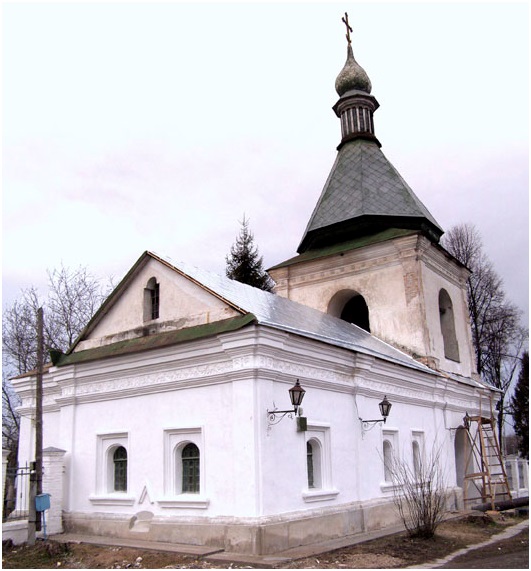

Музей Михайловская церковь (Епископский двор)

Комплекс церковных сооружений Михайловского монастыря (Епископский двор) расположен в центре бывшего детинца Переяслава княжеской поры. Михайловская церковь восстановлена переяславским полковником Ф. Лободой в 1646-66 гг. на месте уничтоженного монголами Михайловского собора XI в., в котором хоронили перяславских князей. Контуры разрушенного храма выложены камнем по периметру церкви, а оригинальные фундаменты можно осмотреть в павильоне музея архитектуры Переяслава периода Киевской Руси. В 1750 г. Михайловскую церковь реконструировали после пожара. В результате секуляризации 1876 г. храм стал приходским, получил статус городского собора.

В 1930-х гг. Михайловскую церковь закрыли, купол сорвали. До последнего времени в ней размещался музей народного костюма Надднепрянщины. Лишь в 2010 г. монастырский комплекс был возвращен православной церкви, в нем вновь открылся мужской монастырь Архистратига Михаила (УПЦ МП). К комплексу относятся также оборонная башня-колокольня с въездными воротами (1745 г.). На территории установлен памятный знак в честь древнерусского летописца Сильвестра, одного из авторов «Повести временных лет», и несколько скульптур.

Адрес: г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Московская, 34

История города Переяслав-Хмельницкий

Основан под названием Переяславль в 993 году киевским князем Владимиром Святославичем на месте победы над печенегами. Вплоть до середины XIII века в источниках упоминается как Переяславль, Переяславль Русский (в историографии также Южный), с XV века Переяслав.

Укрепления детинца (крепости), площадью около 10 гектар, построены в конце X века, а окольного города (площадь около 80 гектар) между 1136 и 1142 годами (по инициативе князя Андрея Владимировича Доброго). С момента основания неоднократно подвергался нападениям печенегов, с 1060-х годов — полоцев, однако ни разу не был ими взят. По завещанию Ярослава Владимировича Мудрого стал третьим «по рангу» городом Древнерусского государства. Центр Переяславского княжества (1054-1239 годы).

Со 2-й трети XI века центр епархии, в 1070-1080-х годах местные иерархи носили титул митрополитов. В конце 1080-х годов сформировался ансамбль епископской части детинца — кафедральный Михайловский собор (освящён в 1090 году), Епископские ворота с надвратной церковью Святого великомученика Феодора Стратилата, церковь Святого апостола Андрея Первозванного. Примерно в то же время построен так называемый Спасский храм-усыпальница.

В 1098 году князь Владимир Всеволодович Мономах заложил 3-нефную церковь Успения Пресвятой Богородицы. В XII веке в городе велось летописание, как епископское, так и княжеское. Крупный ремесленый центр.

Начиная с 1132 года неоднократно становился объектом борьбы русских князей, видевших в занятии переяславского престола один из важнейших шагов на пути к княжению в Киеве. В 1149 году близ города состоялось сражение между войсками киевского князя Изяслава Мстиславича и ростово-суздальского князя Юрия Владимировича Долгорукого, победа в котором принесла последнему киевский престол. 3 марта 1239 года, во время монголо-татарского нашествия, взят и полностью разгромлен завоевателями. Жизнь здесь надолго замерла.

В 15 в. на территории окольного города возникло небольшое поселение. В 1585 по привилею короля Стефана Батория киевский воевода кн. К. К. Острожский возвёл на детинце дерево-земляной замок. Тогда же Переяслав получил магдебургское право и стал центром староства в составе Киевского воеводства Речи Посполитой. В 1591 во время восстания под рук. К. Косинского город был захвачен запорожскими казаками и сожжён, но вскоре восстановлен. Активное развитие получила торговля (в особенности селитрой).

Полковой город Переяславского полка (между 1625 и 1638 – 1781). С началом Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов Переяслав — один из важнейших центров казаков, база казацкой артиллерии и место сбора войск.

Неоднократно избирался для проведения переговоров, подписания дипломатических актов и принятия важнейших решений (Переяславское соглашение 1649 года о перемирии с Речью Посполитой; Переяславские статьи 1659 года гетмана Ю.Б. Хмельницкого с российским правительством; Переяславские статьи 1674 года казаков и старшин 10 полков Правобережной Украины с князем Г.Г. Ромодановским об условиях перехода Правобережной Украины под власть русского царя).

Здесь состоялась Переяславская рада 1654 года, собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, на котором было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закреплённое присягой на верность царю.

Город вошёл в состав Русского государства.

Земляные валы и укрепления крепости

Переяслав Княжеской эпохи имел двудольную градостроительную структуру, которая включала детинец и окольный город. После переноса города князем Владимиром Святославичем в 993 г. на мыс между реками Альтой и Трубежом деревянно-земляные укрепления детинца и окольного города были сооружены в начале XI в. Детинец находится на стрелке мыса при впадении р.Альты в р.Трубеж. Его территорию, которая имела треугольную форму в плане протяженностью с севера на юг около 400 м, площадью 10 га, окружали земляные валы высотой 17-18 м и шириной 18 м. В основе вала были дубовые срубы, заполненные землей. Внешне их обложили сырцовым кирпичом и дерном. На гребне вала стояли деревянные стены. Со стороны равнинного плато детинец от окольного города отделял ров.

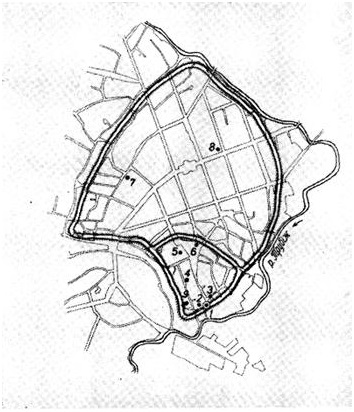

Схематический план укреплений Переяславля-Русского

1. Городские ворота с надвратной церковью св. Федора.

2. Михайловская церковь.

3. Церковь св. Андрея «у ворот».

4. Церковь «Динника».

5. Успенская церковь.

6. Богородичная церковь.

7. Храм-усыпальница XI ст.

8. Храм XII вв.

9. Общественное сооружение XI ст.

На сегодняшний день сохранилось около 1500 м земляных валов. Их конструкция такая же, как и конструкция валов детинца. В валах северо-западной части оборонительной ограды обнаружены кладки из кирпича-сырца, а в других местах в толще валов прослежены остатки деревянных конструкций. Перед северным фронтом валу окольного города был ров шириной 10-12 м и глубиной до 8 м, заполнялся водой р.Трубежа, которая стекала в р.Альту.

Эта линия укреплений имела трое ворот: Княжеские (в районе современной площади Воссоединения) Епископские (вблизи Михайловской церкви) Кузнечные (над р.Трубежем).

Остатки Епископских ворот, построенных в 1089 г., были обнаружены в 1955 г. Это были две параллельные стены, составленные из камня и кирпича поперек вала. Они сохранились на высоту до 2 м. Проезд имел ширину 4 м и каменное замощение. На стены опирались арки, перекрывающие проезд и служили основой для небольшой надвратной церкви Федора Стратилата, вероятнее всего — бесстолпной. В интерьере ее украшали фрески и мозаика. В состав этого Въездного узла входила прямоугольная в плане башня размером 6,2х4,4 м с двухмаршевыми лестницами, ведущими к церкви. К башне примыкал каменная стена.

Структура укреплений города Княжеской эпохи была положена в основу Переяславской крепости, сооруженной в 1585 г. князем К. Острожским и реконструированной в XVIII ст. Город лежал в пределах стародавнего Переяслава, от которого унаследовал локацию на треугольном мысе при впадении реки Альты в Трубеж, а также двудольную систему укреплений: замок (верхний город) занял территорию княжеского детинца, а фортифицированный центр города (нижний город) — бывшего окольного города. Реки у крепости были запружены, благодаря чему образовался большой пруд, который усиливал недоступность города.

Укрепление состояли из высоких земляных валов и деревянных стен, в которых стояли три Боковых башни с мостами. Две из них выходили к пруду, а одна — в напольный сторону, где был ров.

После военно-административной реформы 1717-1720 гг., Проведенной в Российской империи Петром I, Переяслав был отнесен к четырем важнейших государственных крепостей на территории Украины. О тогдашнем состоянии укреплений свидетельствует план Переяславской крепости 1727 Захария Зыбина. На нем показано только план и профиль оборонительной ограды замка — земляной вал с бруствером, валганг и аппарели, с большими бастионами и равелином с напольной стороны. Так, в начале XVIII ст. Переяславская крепость уже имела основные элементы новой европейской системы фортификации.

Переяславская крепость подверглась реконструкции после 1740 г. по проекту известного фортификатора Д.Дебоскета, превратившись в чисто земляное укрепление бастионного типа. 1794 крепость была упразднена и в начале XIX ст. ее земляные валы частично снесены при перепланировке города, их сохранившиеся участки сейчас являются памятником архитектуры национального значения.

Гарнизон и артиллерия Переяславской крепости

В конце XVII крепостные сооружения Переяслава находились в некоторых местах в неисправном состоянии и требовали ремонта.

В 1692 году в Переяславскую крепость прибыло подразделение российских «ратных людей» с артиллерией и боеприпасами. Его возглавлял полковник И. Дуров. С помощью гарнизона укрепления в 90-х годах XVII ст. были отремонтированы. Сооружены новые стены, увеличены размеры земляного вала, углублен ров.

В первый год Северной войны (1700-1721 гг.) гарнизон крепости имел запас пороха – 672 пуда. Когда возникла угроза вторжения армии Карла XII на Левобережную Украину, в Переяслав прибыл Петр I. Придавая важное значение этой крепости, как одному из важных пунктов отпора шведской интервенции, он приказал усилить её обороноспособность. Здесь соорудили 3 новых бастиона, которые имели в то время название Петровских.

В начале 1709 года из Киева в Переяславскую крепость были направлены дополнительные силы. Про это киевский губернатор Д.М. Голицын в письме к канцлеру Г.И. Головкину 25 января 1709 года докладывал: "…послал в Преясловль комендантом полковник Михайла Сухорев да киевской жилой салдацкой полк, а в Переяславле жилых ратных людей 224 человека…Да…ис Киева послано 153 человека…; артиллерии 21 пушка, да ис Киева ныне послано 2 пушки с картузы и с картечи, да мартир, пороху пушечного и фузейного 440 пуд…"

Во время Северной войны Переяславский казацкий полк принимал активное участие в боях против шведских войск.

После разгрома армии Карла XII в 1709 году в Переяславской крепости значительно усилили цитадель. Земляной вал, который её окружал, приобрел форму замкнутого семиугольника. На его изломах соорудили небольшие бастионы и люнеты. В системе фортификационных сооружений остались и башни. Инженерные работы в крепости производили пленные шведы.

Согласно с ведомостями Киевского губернского управления за 1718 год, гарнизон Переяславской крепости, состоял из 122 человек, назначенных из Киева. В составе гарнизона 3 офицера, 105 солдат, 14 рейтар.

Артиллерийский парк крепости включал 40 пушек. Из них: две шестифунтовые, две четырехфунтовые, одна трехфунтовая, три 2,5 –фунтовые, тринадцать двухфунтовых. Две чугунные шестифунтовые. Медные и чугунные пушки имели «волоковые станки». Одна мортира медная одно-пудовая и такая же чугунная. Пищалей затынных – 15, которые требовали ремонта.

Боезапас состоял из «артиллерийских ядер разного веса /6; 4; 3; 2; 1,5; 1 фунта/ — 9864; картечи /6; 3; 2 фунта/ — 378; бомб мортирных одно-пудовых – 147; картузов зарядных /6; 4; 3 фунта и другого веса/ — 413. Пороха пушечного – 387 пудов 15 фунтов. Фитиля – 594 пуда 20 фунтов. Свинца – 300 пудов 10 фунтов. Ручных гранат /7; 6; 4; 2 фунта/ — 3436. Пуль свинцовых – 1300 пудов».

В 1724 году был составлен штат крепостей. Из 56-ти укрепленных городов юга России значение крепостей было сохранено только за пятью: Киевом, Переяславом, Полтавою, Черниговом и Брянском. Это свидетельствует о том, что Переяславской крепости и в этот период придавалось большое значение.

До 1727 года крепость имела регулярный войсковой гарнизон.