Праздники и обряды крестьян, живущих на Урале

Я занимаюсь составлением своей родословной с 2011 года. Сейчас я точно знаю кто мои даже далёкие предки со стороны папы и мамы. Много узнала о характерах и местности, где они проживали. Сейчас хотелось бы рассмотреть ещё одну сторону их жизни, какие праздники, обряды и гадания были им близки.

Родственники со стороны отца пришли на Урал из Кайгородцского уезда Зюндинской волости Никольского прихода деревни Колыкса в конце семнадцатого века. Первоначально они поселились в Катайском остроге, а затем предки переселись на реку Синару, и основали деревню Зырянскую в Камышловском уезде, которая позже стала селом Зырянским. Сейчас это деревня Зырянская в Курганской области. Родственники мамы пришли на земли будущего города Каменска-Уральского из Колчеданского острога Камышловского уезда в начале восемнадцатого века, где их родные земли я пока не знаю.

Урал уже до прихода русских людей был заселён различными этническими группами. Их древнейшее мировоззрение воплощено в мифологии. Разные культуры взаимодействовали между собой, и это благотворно сказывалось на процессе их сосуществования, и о том, что возникшие в глубокой древности представления о мире не уходят бесследно.

«Во все времена и у всех народов ум человеческий имел стремление ко всему чудесному и старался открыть и исследовать то, что для него было загадочным и необъяснимым. Видя свои силы слабыми, и сознавая чувства ограниченными, против могущественных сил природы, человек боялся этих сил, их влияния и удивлялся всему, что происходило вокруг него» [2] Все, что ему было не понятно, он относил к высшей силе. Эта сила одарена высшим разумом и могуществом, и она управляет всеми видимыми, но непонятными явлениями. И эту силу нужно было задобрить, для этого проводились различные обряды.

Люди, населяющие уральские земли в своём огромном большинстве были не образованы, и даже не грамотны, они черпали свои знания от родителей и дедов. Может быть, эти суеверия внушались также и средой, в которой жили эти люди. Никто и не думал из их числа, чтобы обсудить, усомниться или проверить справедливость того или другого примера из числа суеверных сведений и предрассудков. Слепо верили тому, что говорили ему отец или дед. Я думаю, немалую роль также сыграли колдуны, ведуньи и знахарки.

Будни и праздники, их чередование и ритм не просто делят течение времён на дни напряжённого труда и дни отдыха. Праздники служат ритмическим повторением важнейших событий единого потока жизни людей. Народная память хранит эти праздники, но, часто не знает их сути. Основу русского календаря Урала составляли христианские даты и праздники, они также дополнялись обрядами, оставшимися от языческих времён.

Сведения дошли до наших дней в виде этнографических описаний, устных рассказов, фольклорных источников литературного и музыкального содержания. К литературным источникам относятся и сказки, например «Снегурочка» и баллада «Светлана» В. А. Жуковского. «В календаре Урала можно выделить несколько составляющих:

1. календарь православного старожильческого населения;

2. обычаи переселенцев, дополняющие и

частично изменяющие старожильческий

календарь;

3. календарь старообрядцев, прослеживаемый по старообрядческим рукописям и

преданиям».[1]

Праздники и связанные с ним обычаи были также значимы и обязательны. В праздниках, поверьях, магических представлениях, гаданиях была как бы вторая жизнь крестьян – духовная. «Основные праздничные циклы в уральском календаре – святочный, пасхальный, семицко-троицкий, включая Петрово заговенье, – падают на промежговенья, то есть на периоды, когда допускается обильная пища». [1] Зимние праздники на Урале как по всей России, начинались с зимнего солнцеворота и открывались святками.

Большинство праздников, обрядов, гаданий были связаны с видами на сельскохозяйственные работы и урожай, от этого фактически зависела сытная жизнь всей семьи и всего общества в целом. Видами на вступление в брак, здоровье всех членов большой крестьянской семьи.

Поэтому праздники были строго определены по календарному времени.

На Урале был свой праздничный календарь, который был расписан по важным церковным датам, но в тоже время имел свои особенности. Я взяла только даты связанные с зимними праздниками (даты даны по старому стилю):

Святки с кануна Рождества Христова (25 декабря) до крещения (6 января). В святочном цикле отмечались Рождество с сочельником (24 -25 декабря), Новый год, или Васильев день (1 января), Крещенье с сочельником (5 -6 января). От Рождества до Нового года вечера назывались святыми, а с Нового года до крещения – «страшными».

Мясоед, или зимнее «промежговенье» (январь -февраль) – время свадеб и праздничных вечёрок.

Приготовительные недели Великого поста; 4-я неделя – Масленичная (сырная) (февраль -март)». [1]

«Святки считались тем временем, когда грех было работать, следовало предаваться развлечениям и занятиям, не соответствующим обыденному поведению. В святки обходили дома, коледовали, гадали, «маскировались», устраивали игрища, разыгрывали сцены и народные драмы». [1]

Наиболее значительные праздники, связанны с гаданием, через ворожбу и гадания пытались узнать будущее.

Неотъемлемой частью святочных игрищ были народные представления. В селе Колчедан Камышловского уезда, разыгрывали сценки «Скоморошьи игрища» или «Чёрный ворон». Драмы разыгрывались даже староверами. Популярность этих развлечений была настолько велика, что и дети пытались им подражать, только сюжеты были другие.

В каждом уезде, даже в каждой деревне были свои предпочтения, как праздновать тот или иной праздник, как гадать и даже как объяснять результат гадания. Родные деревни бабушек находились в двадцати верстах, но гадания и празднования немного отличались друг от друга.

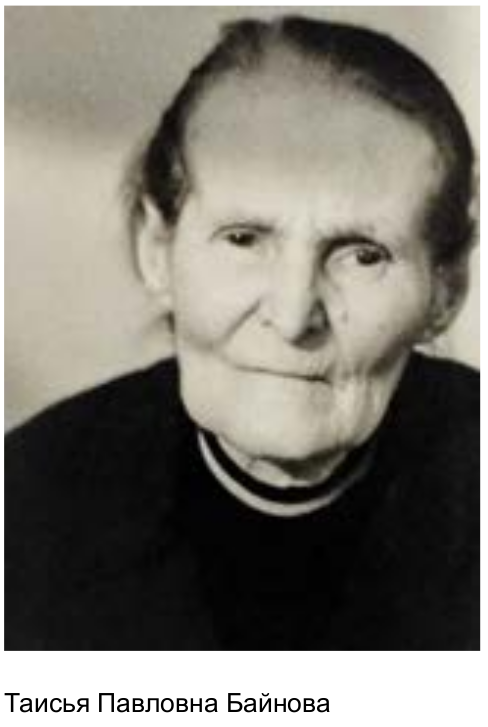

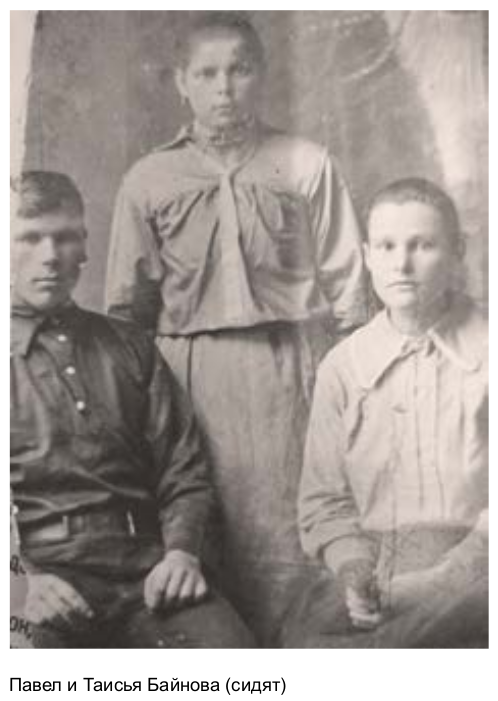

Мне хотелось бы рассказать о гаданиях и обрядах, которые помнили мои родные. Это были семейные гадания, связанные с благополучием и здоровьем семьи и всех её членов. Бабушки наши Васса Степановна Зырянова 1890 г. р. и Таисья Павловна Байнова 1904 г. р. были очень озабочены, тем, что бы мы с сестрой удачно вышли замуж. В свое время, когда Таисья была молодой, о ней также заботились её родные тёти Арина Николаевна и Аксинья Николаевна.

Мама её Наталья Николаевна Сапогова умерла, когда Таисья была маленькой. И в канун Нового года нам всегда предлагали погадать о дальнейшей судьбе. Все виды гадания я не помню, но некоторые из них я запомнила надолго. Таисья Павловна жила в частном доме в Красногорском районе по улице Гоголя, поэтому гадать выходили на улицу, бросать свой валенок. И вот в какую сторону будет смотреть носок валенка, с той стороны и будет жених. Мой носок валенка был обращён в сторону старой Красногорки, мой муж оказался с улицы Гагарина. Носок валенка сестры Наташи упал носком в сторону горы поднимающейся от улицы Гоголя вверх. Её муж оказался с той стороны.

Ещё было гадание по лаю собак, нужно было выходить к забору или просто стоять за воротами ночью и говорить «залай, залай собаченька!» и вот где залает собачка там и живёт твой будущий жених. В книге «Русский народ» прочитала следующее дополнение: «где девушка услышит собачий лай, туда непременно будет отдана замуж и чем глуше и дальше слышен будет лай, тем дальше она будет отдана замуж. Притом если лай хриплый, значит – брак со стариком, звонкий и тонкий лай – молодой жених». [2] Гадали горячим воском на святках: наливали воск в воду и по вылитым фигурам, узнавали о своём жребии, о счастье, несчастье, неудачах, урожае или голоде.

Под Новый год оставляли на морозе ложку с водой на каждого члена семьи и смотрели, как она замёрзла: если вода замёрзнет бугорком – быть беременной, если ямкой то к смерти. Гадали также на двенадцати ложках на каждый месяц, наливали в них воду и выносили на мороз какой месяц с бугорком быть прибытку, какой с ямкой – пустой.

По представлениям крестьян, чем веселее проводили уходящий год, тем больше здоровья и благополучия обеспечивалось в новом.

Васса Степановна Зырянова рассказывала, что они в детстве и в юности ходили славить Рождество. Начинали славить с раннего утра сначала дети, как говорилось до свету, пели песни или выкрикивали поздравления. Позже шли артелями с холщовыми сумками молодёжь и у ворот односельчан пели песни, часть слов из одной песни я помню, очень смешными они нам показались: «На море на Кияне в городе Еруслане», а в конце припевка «Каляга -маляга, не осталось ли от заговенья». Каляга -маляга нам это казался просто набор слов, оказалась так назывались пироги. Заговенье – это последний день перед длительным постом. Заговенье – начало холодного Рождественского поста – праздновалось широко и щедро с 28 ноября по шестое января. Важнейшим элементом любого заговенья была пища. В эти дни готовили разнообразные лакомства, угощались сами и угощали гостей. Пища занимала существенное место в обрядах и верованиях. В этот день девушки и парни обменивались подарками, в том числе и пирогом «калягой -малягой».

В сборнике «Духовная культура Урала» в статье М. Казанцевой «Календарные праздники и обряды» нахожу песню с такими же словами. Такие песни на Среднем Урале пели староверы. Им в отличие от православных, запрещалось активно участвовать в игрищах, петь мирские песни. Наши родственники не были староверами, они были крещёнными и посещали церковь. Но видно традиции староверов были крепки у них в деревне.

«Святки были ритуальным временем ряжения, «маскирования». «Замашкировывались» кто во что горазд, по принципу «чем чуднее – тем смешнее». [2]. Бабушка рассказывала, что в деревне молодые мужики одевались «шуликанами» и «горбунцами». Одеты они были в чудные маски и одежды: кто надевал тулуп наизнанку, кто застёжкой на спину, или заматывались в белую тряпку. Горбунцы приделывали себе горб на грудь или на спину. Эти ряженные олицетворяли нечистую силу. Они озорничали: бросали в прохожих снег, спускали его им за шиворот, пугали людей. Про них говорили « шуликаны придут – что-нибудь утащут, украдут». Вот от этого слова «шуликаны», возможно и произошло слово хулиганы, ведут они себя, похоже. Мы даже поправляли бабушку, что наверное «хулиганы, но она повторяла, что «шуликаны». Шуликаны и горбунцы были более известны в среде старожильческого населения Урала». [1] Мой папа Павел Александрович Зырянов, родившийся в 1927 году тоже помнил, что в деревне так наряжались на святки. Его старший брат Александр Александрович Зырянов, он старше на семь лет, и его друзья наряжались «шуликанами», а Пашу сажали кому-нибудь на плечи, и он играл на балалайке. Играть на музыкальных инструментах он научился очень рано. Так они шли «коледовать». В конце святочных празднований делалось представление, что добрые люди побеждали «шуликанов, которые олицетворяли нечистую силу».

Таисья Павловна Байнова про «шуликанов» не упоминала, значит, в деревне Байновой такое маскирование было не принято.

В Новый год рано утром бегали «посевать». Забегая в избу, разбрасывали зерно и пели: «Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю, со скотом, с животом, со пшеницею, с овсом!». С начала года заботились о будущем урожае. Желая обеспечить себе благополучие, хозяева наделяли «посевальщиков» стряпней, яйцами, мукой, зерном.

Святочные игрища и православных, и старообрядцев заканчивались в Крещение. Центром обрядовых действий была «Иордань» («Ердань»), освящаемая священником, её повсеместно украшали.

И наше поколение, как уже писалось, тоже гадало, не поимая изначального смысла этих гаданий.

Примечания:

1. «Очерки истории Урала. Духовная культура Урала» Екатеринбург, 1998 г. М. Казанцева

«Календарные праздники и обряды» стр. 54,57,58

2. «Русский народ. Его обряды, предания, суеверия и поэзия» Москва,1880 г. переиздание

1991 г. стр. 194, 18.

Заговенье – начало холодного Рождественского поста – праздновалось широко и щедро с 28 ноября по шестое января. Важнейшим элементом любого заговенья была пища. В эти дни готовили разнообразные лакомства, угощались сами и угощали гостей. Пища занимала существенное место в обрядах и верованиях. В этот день девушки и парни обменивались подарками

Вот эта фраза мне кажется несколько странной. Дело в том, что по новому стилю как раз с 28 ноября и по 6 января идёт Рождественский пост. В это время православные не готовят лакомства, так как требования к трапезам в пост весьма строгие и уж тем более ничего не празднуют, так как любой пост сам по себе — время если не скорбное, то весьма сдержанное, предназначенное для переосмысления своей жизни и покаяния.